Référentiels SFMU

Cette page met à votre disposition des textes référentiels et outils de la S.F.M.U. sur l'organisation, la gestion, l'évaluation des Structures d'Urgence et sur l'enseignement de la Médecine d'Urgence.

Ces textes sont issus des travaux des Commissions et groupes de travail de la SFMU, textes réglementaires signés par la SFMU ou dont la SFMU a été partie prenante dans l'élaboration.

-

Référentiels d'enseignement et de compétences métier

-

SFMU - SUdF

Au sein d’un SAMU-SAS, plusieurs professionnels aux missions complémentaires assurent la gestion du CRRA.

Ces missions sont clairement définies. Elles peuvent être réparties ou regroupées entre plusieurs professionnels selon les protocoles locaux et la taille du SAMU-SAS,

afin de promouvoir le travail en équipe.

Le cadre

Il occupe un rôle d’encadrement et de coordination des équipes paramédicales. Il assure la gestion administrative, le suivi des plannings, l’entretien d'évaluation annuel

des ARMS et les demandes et besoins de formations. Il est l’interface entre l’équipe soignante et la direction du SAMU. Il est le validateur des décisions concernant la salle de régulation.

Le superviseur de salle de régulation SAMU-SAS (= Le superviseur technique et logistique en assistance de régulation médicale – appellation fiche de poste DGOS)

Il est chargé de la supervision et de l’anticipation des besoins nécessaires au bon fonctionnement de la salle de régulation du SAMU-SAS, et de l’équipe d’assistants de

régulation médicale en anticipant les besoins humains. Il est l’expert métier et le conseiller du cadre. Il travaille en étroite collaboration avec le cadre et peut l’assister notamment sur la gestion de plannings, les évaluations des pratiques professionnelles.

Il est le référent technique et organisationnel pour le SAMU-SAS.

Il est force de proposition en cas de situation sanitaires exceptionnelles. Il participe à des réunions institutionnelles.

Le coordinateur Assistant de Régulation Médicale (= Le coordinateur en assistance de régulation médicale – appellation fiche de poste DGOS)

Il a une fonction de coordination et d’accompagnement de proximité de la salle de régulation en temps réel. Il optimise l’activité opérationnelle de façon adaptée selon

l’activité. Il est une ressource pour les ARM dans les situations opérationnelles difficiles. Pendant qu’il est en poste, il peut ponctuellement aider à la réponse

téléphonique selon l’activité. Il travaille en collaboration avec le superviseur et/ou le cadre.

L'Assistant de Régulation Médicale

C’est le premier maillon de la chaîne d’urgence. Il reçoit les appels du SAMU-SAS, qualifie l’urgence, transmet les informations au médecin régulateur et engage les

moyens de secours si nécessaire. Il assure un rôle central dans la gestion de la demande, en garantissant une écoute active, un questionnement structuré et une

orientation adaptée du patient.

Autres missions des ARM selon les SAMU-SAS- L’ARM tuteur :

- Deux niveaux de formation existent : Tuteur de proximité et tuteur référent.

- C’est un professionnel désigné pour accompagner un nouveau collègue (étudiant ou nouvel arrivant). Il assure la formation en situation, le suivi pédagogique et l’évaluation des compétences. Il veille à la progression de l’apprenant et sert de lien entre celui-ci et l’encadrement (superviseur et/ou cadre).

- L’ARM référent :

- Il peut participer à l’actualisation des procédures, à la formation continue de ses collègues, et joue un rôle de ressource en cas de difficultés techniques ou relationnelles.

-

SFMU

-

SFMU 2004

-

SFMU 2008

-

SFMU 2012

-

SFMU 2016

-

Le référentiel de la Collégiale Nationale des Universitaires de Médecine d’Urgence (CNUMU) et du Collège National de Thérapeutique (APNET) 2016

Ce travail collaboratif répond à la demande des responsables de l’ECN et met à la disposition des étudiants un enseignement formalisé en proposant un support pédagogique adapté et des données actualisées. La nature de l’APNET et de la CNUMU ainsi que la diversité des enseignants universitaires impliqués permettent d’en faire une référence nationale.

Ce travail collaboratif répond à la demande des responsables de l’ECN et met à la disposition des étudiants un enseignement formalisé en proposant un support pédagogique adapté et des données actualisées. La nature de l’APNET et de la CNUMU ainsi que la diversité des enseignants universitaires impliqués permettent d’en faire une référence nationale.L'ouvrage est disponible en couleur sur le site de l'éditeur.

Mise à jour Janvier 2020

-

SFMU

Les structures mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) répondent à une demande de prise en soins spécialisés, avec pour missions « d’assurer, en permanence, en tous lieux et

prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le service d’aide médicale urgente (Samu), le transport de ce patient vers un établissement de santé » et, également, « d’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet ». Lors de situations sanitaires exceptionnelles, elles y jouent aussi un rôle important dans l’organisation et la continuité des soins. Membres à part entière de ces équipes médicales et paramédicales, les ambulanciers Smur, par leurs

compétences, garantissent une prise en soins optimale en accomplissant diverses missions et actes professionnels. -

SFMU SAMU CESU MCSFrance 2024

L’objectif de ce référentiel est de définir la fonction d’Infirmier Correspondant du SAMU (ICS), ses modalités d’accompagnement, d’engagement et de reconnaissance au sein

des territoires d’intervention.

-

-

Référentiels d'évaluation

-

DRESS

Les Usagers des Urgences - premiers résultats d'une enquête nationale

-

DRESS

Motifs et trajectoires de recours aux Urgences Hospitalières

-

SFMU

-

SFMU 2006

-

SFMU 2006

-

SFMU 2009

-

SFMU 2010

-

SUdF SFMU 2013

-

SFMU 2013

-

-

Référentiels d'organisation des Structures d'Urgence

-

SFMU

-

SFMU Samu de France SFAR SRLF

Conférence d'experts de la Société francopone de Médecine d'Urgence (SFMU), de Samu de France, de la Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR), de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF).

-

SFMU GFRUP Samu de France SRLF ADARPEF SFAR

Conférence d’experts de la Société francopone de Médecine d'Urgence (SFMU), du Groupe Francophone de Réanimation et Urgence Pédiatrique (GFRUP), du Samu de France, de la Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR), de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), de L’association des Anesthésistes-Réanimateurs Pédiatriques d’expression Française (ADARPEF)

-

SFMU

-

SFMU

-

SFMU 2005

-

Comité Quadripartite 2008

-

SFMU scref 2013

Ces RFE ont pour but de répondre à quatre questions :

- définition, objectifs et indicateurs qualité du triage ;

- quels sont les outils de triage disponibles ?

- intérêt, rôles et compétences d'un(e) infirmier(e) au triage ;

- intérêt, rôles et compétences d'un médecin au triage -

SFMU SUdF 2013

-

SFMU SESMP SFAR SRLF CFRC CARUM 2016

Un infirmier diplômé d’état (IDE) peut, dans l’exercice de sa profession, être confronté à une situation

inopinée de détresse médicale. Hors présence médicale, il pourrait être amené à effectuer des gestes

spécifiques afin de préserver la vie et/ou la fonction. En France, il est possible d’être mis en contact par

téléphone dans les plus brefs délais avec un médecin urgentiste 24 h/24 par le biais de la régulation

médicale du SAMU (CRRA – Centre 15). -

SFMU 2019

Cette échelle a été conçue par la commission évaluation qualité de la SFMU. La version 1.2 remplace les précédentes.

modifications v1.2

- Ajout du critère de douleur thoracique intense et persistante en tri 2 de douleur thoracique

- Ajout des anticoagulants, convulsions, vomissements répétés et otorragie en tri 2 pour les Traumatisme cranien

- Ajout du Traumatisme cranien en tri 2 d'une convulsion

- Modification des délais sur AVC avec extension à 24H (possibilité de thrombolyse) pour requalifier en tri 3

Le rôle de l’infirmière d’accueil des urgences est fondamental, en particulier lorsqu’il y a un flux de patient conséquent et que tout le monde ne peut pas être installé directement.

Il faut avoir une méthode de tri et une organisation qui corresponde à cette méthode de tri pour pouvoir éventuellement diriger

-

les patients les plus légers vers un circuit court,

-

les patients plus complexes vers des unités de médecine de traumatologie, éventuellement via un passage en salle d’attente,

-

et les patients les plus lourds doivent être reconnus par l’infirmière d’accueil et pris en charge immédiatement soit par l’infirmière soit par le médecin.

-

Et dans certains cas, il faut avoir des protocoles de redirection des patients vers d’autres unités en dehors des urgences.

-

SFMU commission Soins et Urgence 2020

Cette nouvelle version du référentiel Infirmier Organisateur de l’Accueil (IOA) décrit les réflexions menées par la Commission Soins et Urgences de la Société Française de Médecine d’Urgence. Elle s’inscrit dans le sillon du premier référentiel Infirmier Organisateur de l’Accueil IOA (2004), du référentiel de compétences Infirmier(e) en Médecine d’Urgence (2008), et des Recommandations Formalisées d’Experts Le triage en structure des urgences (2013). Ce référentiel se propose d’éclairer les conditions d’exercice actuelles et futures de l’IOA et d’apporter des réponses actualisées et adaptables au contexte mouvant et contraint de chaque structure d’urgences.

-

commission RI2SQ

Les structures des urgences (SU), reflètent les maux et les besoins de la population : santé mentale, santé physique, crises sanitaires et sociales, situations médico-judiciaires, etc.

Devant l’urgence ressentie ou avérée, le soignant se retrouve face à ce qui est, pour le patient ou ses proches-aidants, une rupture dans sa vie quotidienne : un avant et un après. Ainsi, le soignant doit-il s’approprier trois dimensions du prendre soin :- Prendre soin de lui ;

- Prendre soin de l’autre ;

- Prendre soin des systèmes.

QVT

-

SuDF, SFMU, CESU 2023 (mise à jour avril 2024)

Ce document s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de la qualité de fonctionnement des structures d’urgence : SAMU, SMUR et Structures d’Urgence (SU) intrahospitalières.

Il définit les objectifs d’un nouveau niveau dans les soins préhospitaliers, assurés au sein des SMUR, ainsi que les modalités organisationnelles et opérationnelles qui en découlent. Ainsi, le médecin régulateur du SAMU peut répondre à des besoins de soins urgents qui, au moment de l’appel, relèvent

de soins infirmiers spécifiques, en les faisant assurer par une UMH-P composée à cet effet au minimum d’un(e) Infirmier(e) de structure d’urgence assisté(e) d’un ambulancier et d’un éventuel troisième professionnel paramédical.Ce document est complété par le programme de formation pour l’habilitation à intégrer une UMH-P

-

SFMU commission des référentiels

L’objectif de ces recommandations est de proposer une aide lors de la conception d’un projet architectural dans une structure de médecine d’urgences (SMU) : structure des urgences (SU), service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et service d’aide médicale urgente (SAMU) [1]. Ces recommandations s’adressent aux équipes médicales, soignantes, administratives, directions, architectes et parties prenantes du projet. En raison des nombreuses organisations possibles, des différentes dimensions des SMU et de l’évolution des activités, aucune recommandation ne pourra être exhaustive.

-

commission RISSQ 2024

Identifiée comme une unité fonctionnelle de l’hôpital, l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) fait partie intégrante de la structure des urgences (SU). C’est une unité d’observation, de surveillance et de mise en adéquation entre diagnostic, gravité et parcours de soins, située au sein d’un établissement de santé (ES). Elle est à concevoir comme une unité de soins à haute rentabilité diagnostique, thérapeutique et stratification du risque. Les recommandations de 2001 de la Société française de médecine d’urgence (SFMU) avaient établi des critères concernant la mise en place, la gestion, l’utilisation et l'évaluation de ces unités d’hospitalisation. L’augmentation de l’activité des services d’urgences, la diminution du capacitaire d’aval depuis 2001, ainsi que les évolutions des modalités de financement nous amènent à réévaluer ces recommandations.

-

SFMU SUdF 2024

À titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

-

Groupe de travail SFMU – SUdF – CMG – GFRUP

La réorientation des patients à partir des urgences représente le processus par lequel un patient se présentant dans une structure d’urgence (SU) sera redirigé vers une autre ressource sanitaire jugée plus adaptée. Cette réorientation s’effectuera à la suite de l’évaluation du patient par un(e) infirmier(e) d’organisation de l’accueil (IOA) et/ou un médecin d’accueil et d’orientation (MAO).

La réorientation des patients à partir des urgences représente le processus par lequel un patient se présentant dans une structure d’urgence (SU) sera redirigé vers une autre ressource sanitaire jugée plus adaptée. Cette réorientation s’effectuera à la suite de l’évaluation du patient par un(e) infirmier(e) d’organisation de l’accueil (IOA) et/ou un médecin d’accueil et d’orientation (MAO).8 avril 2024

-

SFMU SAMU 2024

L’évolution du droit des autorisations fait apparaitre des antennes de MU. Ces antennes ne sont pas ouvertes 24h/24 à la différence d’un SU. Elles ont une activité de médecine d’urgence avec des pré requis spécifiques. Les textes définissent assez précisément ces structures mais des préconisations sont nécessaires pour accompagner leur mise en place.

-

-

Référentiels de Gestion

-

Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins - Sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé -E 3/Mission PMSI

-

DHOS 2010

Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins - Sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé -E 3/Mission PMSI

-

Ministère des solidarités et de la santé 2021

Ministère des solidarités et de la santé 2021

-

-

Informatisation des Urgences

-

SFMU GMSIH 2005

- Sommaire & introduction

- Partie 1 : Approche stratégique

- Partie 2 : Approche organisationnelle

- Partie 3 : Approche fonctionnelle

- Partie 4 : Approche technique et description de la fourniture

- Partie 5 : Déploiement

- Glossaire des termes techniques Informatiques (glossaire)

- Bibliographie

- Annexes : Enquête sur l'Informatisation des Services d'Urgence en 2004, Indicateurs et Urgence, Loi du 4 Mars 2002 et Systèmes d'Information des Urgences - sécurité et Informatique.

-

SFMU 2005

Les différentes phases de la gestion du projet

Grille de choix et d'analyse des Fonctionnalités des SI des Urgences

Analyser les processus : processus et organisation

Les conseils : questions et réponses les plus fréquentes à propos de l'Informatisation des Urgences

Un prototype de Cahier des Charges d'Informatisation d'urgence - CCTP

-

-

Référentiels d'organisation des Centre 15

-

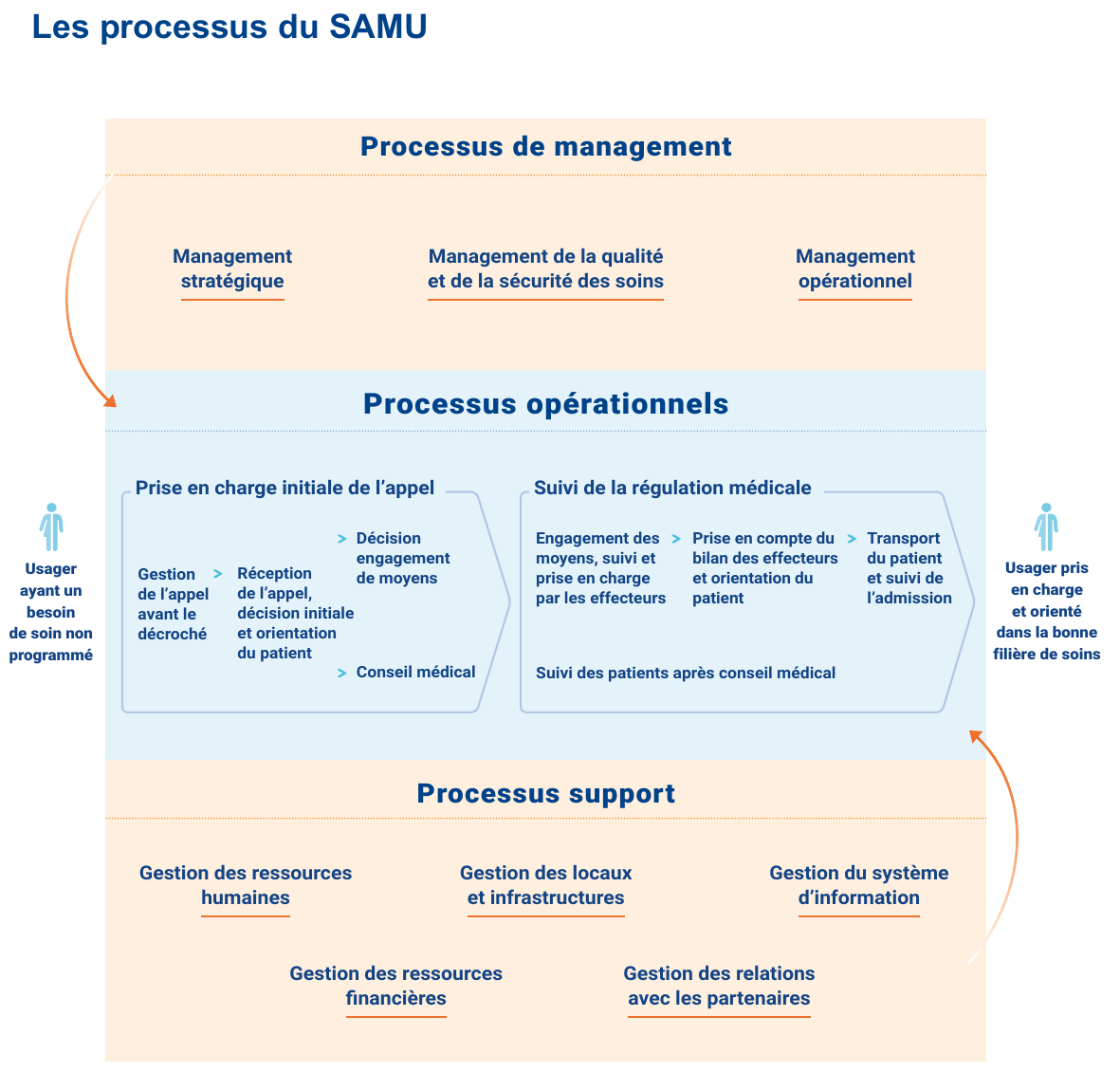

Organisation des centres 15 [Courant 2008]

MEAH 2008Rapport de chantier 2008: Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers MEAH

-

SociétéSamu-Urgences de France (SUdF) - Française de Médecine d’Urgence(SFMU) 2015

Ce document élaboré par Samu-Urgences de France (SUdF) et la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) s’inscrit dans cette démarche et a pour objectifs :

- de définir la terminologie, les indicateurs et les codifications utilisées pour les Samu ;

- d’établir un référentiel de ressources et d’organisation en définissant un cahier des charges de base, quel que soit le volume d’activité du Samu ;

- d’évaluer les Samu avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

-

commission RISSQ, Board régulation

-

commission RISSQ, Board régulation

Une V3 est en cours de travail et sera disponible en perspective du Congrès Urgences 2025

-

-

Référentiels d'urgence hors structure d'urgence (matériel etc...)

-

SFMU 2018

Avis et listing de matériel adapté, pour les situations d’urgence chez l’adulte, hors présence médicale immédiate, et géographiquement isolé de toute Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation proche, dans une structure sanitaire et sociale non hospitalière. (Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées dépendantes, Adultes Handicapés, maison de santé).

Groupe de travail :

Coordinateur: D.Hugenschmitt

Rédacteurs : Y. Coen, A.Duval , L. Degomme, Dr O.Ganansia, D. Hugenschmitt, A. Landié, K. Le Gloan, E. Perret, L. Radou, M.Smounya, Dr.M.Vergne . -

ANCESU, CNGE, CNUMU, MCS France, SFMU, SUdF

Référentiel et évaluation

L’objectif de ce référentiel est de définir la fonction de Médecin Correspondant du SAMU (MCS), ses modalités d’accompagnement, d’engagement et de reconnaissance au sein des territoires d’intervention.

Ce référentiel propose une description organisationnelle sur le fonctionnement d’un dispositif basé sur les textes de référence suivants :

- Circulaire ministérielle DHOS/O1 n° 2003-195 du 16 avril [1],

- Décret n° 2006-576 du 22 mai du code de la santé publique [2],

- Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale urgente (SAMU) [3],

- Médecins Correspondants du SAMU : guide de déploiement. DGOS. Juillet 2013) [4].

Il s’agit d’un complément sur les aspects pratiques et organisationnels, prenant en compte l’évolution du concept suite aux retours des principaux réseaux existants.

-

Informations professionnelles

- AFMU

- Agenda

- Annonces de postes

- Annuaire de l'urgence

- Audits

- Calculateurs

- Cas cliniques

- Cochrane PEC

- COVID-19

- DynaMed

- E-learning

- Géodes

- Grand public

- Librairie

- Médecine factuelle

- Outils professionnels

- Podcast

- Portail de l'urgence

- Recherche avancée

- Recommandations

- Recommandations SFMU

- Référentiels SFMU

- Textes réglementaires

- UrgencesDPC

- Webinaire

- Weblettre

Actualites APM

- [02/09/2025] Catherine Vautrin inaugure les urgences rénovées du CH de Troyes

- [30/08/2025] Dans la vie des établissements: CHU Grenoble Alpes, CH du Marin et CH des…

- [30/08/2025] Fermeture des urgences d'Agen et du Samu du Lot-et-Garonne les 30…

- [28/08/2025] Au chevet du CH Agen-Nérac, le directeur général de l'ARS…

- [Toutes les actualités]

Rechercher

Rechercher Se connecter

Se connecter Adhérer

Adhérer

Adhérer à la SFMU

Adhérer à la SFMU Alerte sanitaire

Alerte sanitaire Inscription newsletter

Inscription newsletter